2016年11月29日

第7回全国在宅医療テスト

解説

問題29 小児特有の問題について正しいものを3つ選びなさい。

〇(1)この女児では、成人となっても体重が20kg未満であれば、在宅療養後方支援病院と、連携している医療機関がそれぞれ異なる在宅療養指導管理を行った場合、それぞれの医療機関において在宅療養指導管理料を算定できる。

( 15 歳未満から引き続き人工呼吸器を装着している患者であれば、体重20Kg未満の患者に限り可能)

〇(2)この女児では、在宅成分栄養経管栄養法の要件を満たす栄養剤を使用していなくても、在宅小児経管栄養法指導管理料を算定できる。

( 15 歳未満のため)

×(3)2016 年度改定で機能強化型訪問看護ステーションの要件に小児の実績が盛り込まれたが、「15 才未満の超・準超重症児の利用者数が

⇒機能強化型訪問看護管理療養費1では6人以上で、機能強化型訪問看護管理療養費2では5人以上

〇(4)この女児の場合、超重症児・準超重症児判定スコアが少なくとも25点以上になるので、超重症児となり、長時間の訪問看護が必要な場合は、週3回まで長時間訪問看護加算が算定できる。

×(5)この女児では、複数名での訪問の必要性がある場合、複数名訪問看護加算が算定できるが、看護職員と看護補助者が同行した場合は、

⇒回数制限がない。

(「厚生労働大臣が定める疾病等」「状態等」、特別訪問看護指示の場合は看護職員と看護補助者が同行した場合には回数の制限はない)

2016年11月27日

第7回全国在宅医療テスト

解説

問題28 訪問看護について正しいものを3つ選びなさい。

〇(1)D訪問看護ステーションとC診療所が緊急にカンファレンスを行っても在宅患者緊急時等カンファレンス加算は算定できない。

〇(2)この女児には、重症度等の高いものの特別管理加算の算定ができる。(気管切開や留置カテーテル)

×(3)このケースでは、D訪問看護ステーションが訪問看護を行った後、同日に緊急で訪問看護を行う必要がある場合、新たな別の訪問看護ステーションが緊急訪問看護加算を

⇒算定できない。

(緊急の訪問看護を算定できるのは1か月以内に訪問看護基本療養費を算定していることが要件であり新たな訪問看護ステーションではこの実績がないためできない)

×(4)24 時間の体制を整えているD訪問看護ステーションは、同意を得れば緊急時訪問看護加算を

⇒算定できない。(緊急時訪問看護加算は介護保険の加算でありこのケースでは24時間対応体制加算を算定する)

〇(5)この女児にD訪問看護ステーションは毎日の訪問看護が行えない。

( すでに訪問看護が週5回、訪問リハビリが週2回入っており、これらは同日の算定が行えないことから別の日に訪問しているため毎日どちらかが訪問していることになる。訪問リハビリの入っている日には、特別の関係のため訪問看護は入れないので不可)

2016年11月25日

第7回全国在宅医療テスト

11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。

問題27このケースについて正しいものを3つ選びなさい。解説

×(1)この女児は療養費制度を使ったマッサージは

⇒受けられる。(筋麻痺があり受けられる)

〇(2)この女児は厚生労働大臣が定める疾病等(別表 7)にも厚生労働大臣が定める状態等(別表 8)(別表 8-2)(別表 3-1-2)のいずれにも該当する。

〇(3)主治医が特別支援学校に介護職員等喀痰吸引等指示書を発行した場合の有効期限は6か月である。

×(4)在宅患者訪問診療料の加算には、乳幼児加算はあるが

⇒乳幼児加算も、幼児加算もある(3 歳以上 6 歳未満には幼児加算もある)

〇(5)この女児には、在宅患者訪問薬剤管理指導料を1カ月に4回を限度に算定できる。

2016年11月23日

第7回全国在宅医療テスト

解説

臨床問題3小児患者特有の問題について

11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。

〇(1)この女児には訪問リハビリは週6単位までしか入ることはできない。

( 医療機関の医療保険の訪問リハビリでは、例外となるケースは末期癌、退院後、急性増悪時であり、この女児は原則の週6単位となる)

×(2)このケースでは訪問リハビリの指示は診療情報提供書を

⇒発行しない(同一医療機関が主治医のためカルテ記載でよい)

〇(3)D訪問看護ステーションの訪問看護とC診療所の訪問リハビリは、同日の算定ができない。

( 特別の関係であることから不可)

×(4)この女児に訪問リハビリで複数名の訪問を行った場合、複数名訪問看護加算が

⇒算定できない(医療機関にはこの加算はない)

〇(5) 母親に対して療養上の指導を行った場合でも、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できる。

2016年11月21日

第7回全国在宅医療テスト

解説

問題25在宅がん医療総合診療料と看取りについて正しいものを3つ選びなさい。

〇(1)このケースで在宅がん医療総合診療料を算定する場合、保険診療上、算定できるのは、A診療所のみでB訪問看護ステーションでは、訪問看護の費用は算定できないので、A 診療所に訪問看護の費用を請求することになる。

〇(2)在宅がん医療総合診療料と在宅ターミナルケア加算、看取り加算は併算定できる。

〇(3)在宅がん医療総合診療料は、訪問診療と訪問看護の回数がそれぞれ週 1回以上であって、合計で週4日以上であることが要件だが、両方のサービスを同一日に実施した場合は1日とカウントする。

×(4)在宅がん医療総合診療料を算定していても、在宅療養指導管理料は

⇒併算定できない

×(5)在宅がん医療総合診療料を算定した場合は、緊急時の往診も

⇒算定できる。

(訪問診療を行わない日の週2回までの緊急の往診は算定できる)

2016年11月19日

第7回全国在宅医療テスト

問題24看取りの連携、訪問薬剤について正しいものを3つ選びなさい。

×(1) 在宅ターミナルケア加算は、死亡日と死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の訪問診療があった場合に算定できるが、訪問診療料の加算なので、

⇒往診料でも算定回数に含まれる。(15日間に2回以上の訪問診療もしくは往診とされており算定回数に含まれるが、訪問診療料を算定している実績が必要)

〇(2)このケースでは、A診療所が在宅ターミナルケア加算を、B訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費をそれぞれ算定できる

×(3)死亡日当日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断し、看取りも実施した場合は

⇒看取り加算を算定する場合は、死亡診断加算は算定できない。

〇(4)往診や訪問診療の後、病院に救急搬送されるなどして 24 時間以内に自宅以外で死亡した場合でも、在宅ターミナルケア加算は算定できる。

〇(5)このケースの場合、調剤薬局の薬剤師は、居宅療養管理指導を週2回かつ月8回まで算定が認められる

2016年11月17日

第7回全国在宅医療テスト

問題23併算定について正しいものを 3つ選びなさい

〇①病院を退院後、A 診療所の訪問看護とB訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定できない

(専門研修を受けた看護師との共同看護か、退院後1か月なら可能)

×②A診療所の訪問診療と、A診療所の訪問看護は

⇒同一医療機関の場合同日算定ができない

〇③A 診療所の訪問診療と B訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定できる

〇④A 診療所を退院後、A 診療所の訪問看護と B 訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定できる

(A診療所に入院していた為)

×⑤すでに毎日の訪問看護を行っているため、別の訪問看護事業所の緩和ケアにかかる看護師との共同の訪問看護

⇒算定できる場合もある。(緩和ケアに係る看護師との共同なら入れる。)

2016年11月15日

第7回全国在宅医療テスト

解説

問題23 併算定について正しいものを 3つ選びなさい

〇①病院を退院後、A 診療所の訪問看護とB訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定できない

(専門研修を受けた看護師との共同看護か、退院後1か月なら可能)

×②A診療所の訪問診療と、A診療所の訪問看護は退院後 1か月まで

⇒同一医療機関の場合同日算定ができない

〇③A 診療所の訪問診療と B訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定できる

〇④A 診療所を退院後、A 診療所の訪問看護と B 訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定できる

(A診療所に入院していた為)

×⑤すでに毎日の訪問看護を行っているため、別の訪問看護事業所の緩和ケアにかかる看護師との共同の訪問看護

⇒算定できる場合もある。(緩和ケアに係る看護師との共同なら入れる。)

2016年11月13日

第7回全国在宅医療テスト

臨床問題2 癌ターミナル患者の退院支援と看取りの連携

85才男性で肝細胞癌末期の患者。C型肝硬変、難治性腹水も著明である。ADLは車椅子で移乗、移動全介助、食事は5分粥やミキサ食を自力摂取しているが、腹水がたまって苦しくて食べられない。医療処置は在宅酸素療法とPCAによるモルヒネ持続皮下注射を行っている。介護保険は要介護4がおりている。病院主治医は予後1カ月程度ではないかと考えており、本人が自宅での看取りを希望しているため、退院前カンファレンスを行った。自宅は、83歳の奥さんと二人暮らしで老老介護であり、奥さんも持病があり、積極的な介護は難しい様子である。

退院前カンファレンスには、病院主治医、病棟看護師、A診療所(有床診療所)の在宅医、薬剤師が参加した。退院後は予後も限らており、介護力も不足していることから最初からサービスをフルに入れて、強力にサポートする方針とした。在宅医は週に3回訪問診療、訪問看護はA診療所と特別の関係にないB訪問看護ステーションの訪問看護と、A診療所からの訪問看護が毎日入る事となった。ヘルパーも1日2回毎日入り、薬剤師は居宅療養管理指導を算定して訪問薬剤指導を行った。

経過中、奥さんの介護疲れがあり、一時、A診療所の病床に1週間入院を行ったが、その後再度自宅に戻り、1カ月後、最後は点滴をせずに自然に自宅で家族に看取られながら永眠されました。

※PCAとは、Patient Controlled Analgesiaの略称で、「自己調節鎮痛法」という意味

通常、モルヒネ系の医療用麻薬注射剤を静脈あるいは皮下注からPCAポンプと呼ばれる期会を用いて投与する。

解説 問題22 退院支援について、正しいものを3つ選びなさい。

〇①このケースでは、A診療所は退院後訪問指導料が5回を限度に算定できる。

〇②このケースで行われた退院前カンファレンスでは、在宅側は退院時共同指導料1を、病院側は、退院時共同指導料2と4者共同指導加算の算定が可能である。

〇③このケースでは、カンファレンスがもう一度必要になった場合、退院時共同指導料は2回算定できる。

× ④この患者では、退院時共同指導料1の特別管理加算は

⇒算定できる(在宅酸素PCAポンプを使用しているため、特別管理の対象)

×⑤このケースの場合、患者がA診療所の病床に入院している場合、

⇒外泊時も退院日も訪問看護を算定できる

解答①②③

2016年11月11日

第7回全国在宅医療テスト

解説

問題22 臨床問題1 2016年度診療報酬改定後の算定

あるグループホームにおいて2014年から定期的に月2回の訪問診療をAさん、Bさん、Cさんに行っています。

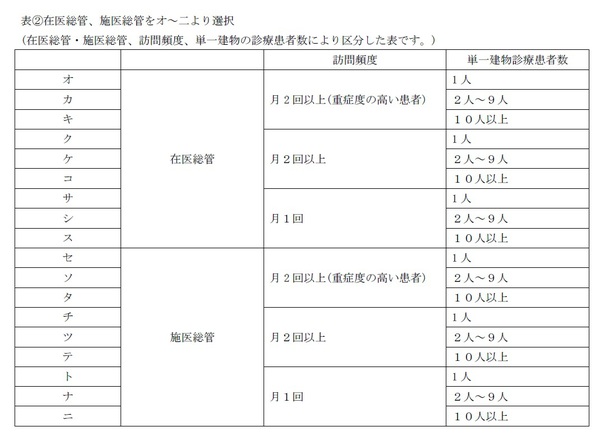

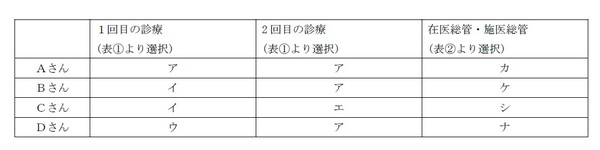

Dさんは2016年4月に初めて訪問診療を開始しました。4名の患者の病名は以下の通りです。2016年度の診療報酬改定で訪問診療料、往診料、在医総管、施医総管の算定はどうなるでしょう。月の1回目の診療、2回目の診療については、表①のア~エより、在医総管、施医総管については表②のオ~二より選びなさい。

Aさん 脊髄損傷

Bさん 脳梗塞後遺症 胃瘻留置中

Cさん 認知症

Dさん 末期癌

施設で医学管理を行っている者の人数は4人である為、単一建物診療患者数は全員2人から9人の場合を選択、Aさん、Bさん、Cさんは2,016年4月以前より訪問診療を行い、在医総管を算定していた為経過措置で在医総管を算定できる。Dさんは、改定後に訪問診療を開始したため、施医学総管を算定する。

Aさん 4日の訪問診療は1人のみの為「同一建物居住者以外」の訪問診療

18日はCさんが往診の為「同一建物居住者以外」の訪問診療

在医総管は、脊髄損傷である事から重症度の高い者で月2回以上

Bさん 6日は2人に訪問診療を行っているため「同一建物居住者」の訪問診療

20日はDさんが初診で訪問診療を算定できない為「同一建物居住者以外」の訪問診療在医総管は、胃瘻は重症度の高い者に該当しない為月2回以上を算定する。

Cさん 6日は2人に訪問診療を行っているため「同一建物居住者」の訪問診療

18日は往診の為、再診料と往診料で算定する。在医総管は、訪問診療が月に1回算定の為、月1回を選択

Dさん 20日は初診となる為、訪問診療料は算定できず、初診料と往診料で算定する

27日は1人のみとなるため「同一建物居住者以外」の訪問診療。施医総管は、訪問診療料の算定が月1回のため、月に1回の場合を選択。末期癌だが月に1回の場合、重症度の高い者という設定はない。