2016年09月09日

対診と他医療機関受診4

算定の留意点

入院中の患者が他科受診する場合、入院医療機関は他医療機関にたいし、診療情報を文書で提供する。診療情報提供費用は入院医療機関が負担する。

他医療機関が処方箋を交付する場合は、備考欄に①入院中の患者である事。②入院医療機関の名称③出来高入院料を算定している患者か等の記載

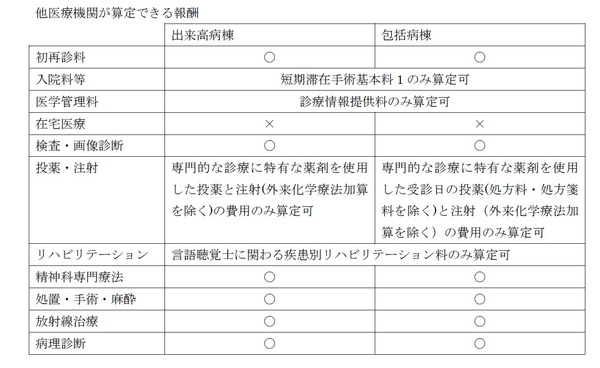

他医療機関が算定できる報酬

2016年09月08日

対診と他医療機関受診3

当該出来高病棟に入院している場合

出来高入院料については従来、基本料の30%を控除した点数により算定する事ととされていましたが、10%に緩和されました。結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核・精神病棟に限る)、有床診療所入院基本料を算定している場合であは、控除率を15%とするルールはなくなり、10%に統一

当該患者が包括評価病棟に入院しており、他医療機関で包括範囲内の診療行為が行われた場合、包括入院料については、基本点数から70%控除した点数の算定が課されていましたが、40%に緩和され、更に有床診療所療養病床入院基本料、精神科療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料の算定病棟では、控除率は20%となった。

当該患者が包括評価病棟に入院しており、他医療機関で包括範囲外の診療行為が行われた場合、従来は基本点数から30%控除した点数を算定していましたが10%に緩和されました

2016年09月07日

対診と他医療機関受診2

入院中の患者の医療機関受診(他科受診)

入院中の患者(DPC算定病棟の入院患者除く)に対して、他医療機関での診療が必要となり受診した場合は、受診先の多医療機関において当該診療に係る費用は算定できます。

ただし、

①短期滞在手術基本料2,3②医学管理等(診尿情報提供料は除く)③在宅医療④投薬⑤注射(当該専門的な診療特有な薬剤を用いた受診日の投薬または注射費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む)⑥リハビリテーション(言語聴覚士に関わる疾患別リハビリテーション料は除く)に係る費用は算定できません。

※出来高病棟に入院している場合は、当該診療に特有な投薬に係る費用や処方料、処方箋料も含めて算定できます。

患者が他科受診した場合、入院医療機関側で他科受診中の入院料は満額請求できません。一定割合を控除した形で算定する必要があります。

ただし2016年改定で減額割合が軽減されました。

2016年08月28日

在宅患者訪問栄養食事指導料について②

在宅患者訪問栄養食事指導料について②

管理栄養士は医師の指示に基づいて患家を訪問し、患者の生活条件、嗜好などを勘案した食品構成に基づく食事計画案、または具体的な献立などを示し栄養食事指導せんを患者や家族になどに交付する必要があります。

『厚生労働大臣が定める特別食』とは

腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)、てんかん食。

外来・入院栄養食事指導料では小児食物アレルギー食も特別食として規定されていますが、在宅患者訪問栄養食事指導料では対象外です。

外来栄養食事指導料130点

外来栄養食事指導料集団栄養食事指導料に規定する基準

当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。

外来は概ね15分以上の指導時間

集団は複数患者(15人以下)に対し40分以上/回

集団栄養食事指導料 80点

2016年08月27日

在宅患者訪問栄養食事指導料

2016年度の診療報酬改定で対象患者への指導方法に関する要件が緩和されていました。

また、対象患者も拡大され、特別食の種類も増えています。

対象患者への指導方法については、改定前は「管理栄養士が患家を訪問し具体的な献立に基づきながら、実技を伴う指導を30分以上実施」しなければ同指導料は算定できませんでした。改定後は、実技を伴う指導を実施しなくても、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を行えば算定できるように改定。

対象となる患者については従来の「『厚生労働大臣が定める特別食』を必要とする在宅患者」のほか、「癌患者、摂食機能又は嚥下障害の低下した患者、低栄養状態にある患者で医師が指導の必要性を認めた者」が加えられた。在宅患者訪問栄養食事指導料において15種類が定められていた特別食には、てんかん食が追加され16種類となりました。

算定の仕組みは、従来通りで月2回まで算定可能で、同一建物居住者と同一建物居住者以外で点数が異なります。

在宅患者訪問栄養食事指導料月2回

同一建物居住者以外の場合 530点

同一建物居住者 450点

介護保険の要介護認定者については、医療保険の在宅患者訪問栄養食事指導料を算定できず、介護保険の「居宅療養管理指導費(管理栄養士が行う場合)」を算定します。【届出要】

2016年08月25日

在がん医療総合診療料④

看取り加算の要件

往診又は訪問診療を行い,在宅で患者を看取った場合には,看取り加算として,3,000点を所定点数に加算。

死亡診断加算との併算定は出来ない

看取り加算は,事前に当該患者又はその家族等に対して,療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を行った上で,死亡日に往診又は訪問診療を行い,当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合,診療内容の要点等を当該患者の診療録に記載します。

※在宅がん医療総合診療料と在宅ターミナルケア加算、看取り加算は併算定できる。

2016年08月24日

在がん医療総合診療料③

在がん医総まとめ②

自宅で看取りを行った場合の加算

在宅ターミナルケア加算は、訪問診療料と訪問看護・指導料それぞれに設定されています。併算定も可能

ターミナルケア加算と看取り加算は別々に算定可能

在宅ターミナルケア加算とは

死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に6,000点を算定。

訪問看護の場合は、在宅ターミナルケア加算として一律2,000点を算定なお、死亡日及び死亡日前14日以内に介護保険と医療保険の給付の対象となる訪問看護をともに1回以上行った場合は、最後に実施した保険制度の点数を算定します。

※ターミナルケア加算は、亡くなった日を1回の往診とカウントする為、14日以内に1度訪問診療を実施していれば算定できます。

往診や訪問診療の後、病院に救急搬送されるなどして24時間以内に自宅以外で死亡した場合でも、在宅ターミナルケア加算は算定できます。

2016年08月23日

在がん医療総合診療料②

在がん医総まとめ①

対象は末期の悪性腫瘍の患者

医師又は看護師などの配置が義務付けられている施設に入所している患者は除く

サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、小規模多機能居宅介護事業所の宿泊日は要件を満たせば算定できます。特定施設は外部サービス利用型であれば算定可

2016年改定で小規模多機能居宅介護事業所の宿泊患者で算定できるのは、サービス利用開始前30日以内に訪問診療などを算定した医師に限り、サービス利用開始後30日までの算定となりました)

連携する訪問看護ステーションの訪問看護も訪問回数に数えられます。ただし、ステーションが訪問看護の費用を別に算定できません。

訪問診療回数が週1回以上、訪問看護回数が週1回以上で訪問診療と訪問看護の合計日数が週4日以上で算定要件を満たします。1週間のうち4日間の訪問で1週間(日から土)7日間診療報酬を算定できます。

死亡診断加算(200点)と特に規定する者を除き、診療に関わる費用は全て在宅がん医療総合診療料に含まれます。

2016年08月15日

在医総管と施設総管に含まれる費用③

在宅の医療材料で患者に支給すべきもの?

療養の給付と直接関係のないサービス等(基本的に実費となります)

①おむつ代、尿取りパット代

②証明書代

③在宅医療にかかる交通費

④薬剤の容器代

⑤インフルエンザなどの予防接種

⑥他院から借りたフィルムの返却時の送料

療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえない物(在宅管理料等に含まれるもの)

①衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代)

②オムツ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代

③ウロバック代

④骨折や捻挫などのさいに使用するサポータや三角巾

⑤医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料

⑥保険適用となっていない治療方法(高度先進医療、先進医療を除く)

厚労省の通知:在宅療養指導管理料は必要かつ十分な量の衛生材料または保険医療材料を支給した場合に算定する事になっており、保険医療機関は訪問看護ステーションとの連携等により在宅医療に必要な衛生材料等の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を支給する事

2016年08月14日

在医総管と施設総管に含まれる費用②

医療材料費はどこまで含まれているか

ポイント

在宅医療の処置で必要な物品は、特定保険医療材料等で算定できる物は保険請求しますが、それ以外は基本的に、在医総管や在宅療養指導管理料等に包括されています。

厚労省の通知:保険請求と重複する物品やサービス、つまり治療(看護)行為と密接に関連した物品やサービスの費用を患者から実費徴収する事は認められていないと明記されています。

従って、在宅で治療や処置を行うのに必要なものと不必要なものを区別した上で、必要な物は医療機関の費用負担により患者に提供します。

医師が不必要・過剰と判断したにもかかわらず患者側が要望したものについては、業者から直接購入してもらう事が望ましい。

次回は、在宅の医療材料で患者に支給できるものについて・・・・・・